PFAS

Introduction

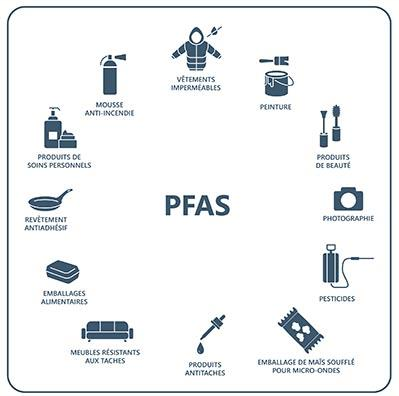

L'acronyme PFAS (pour Poly- and Per- FluoroAlkyl Substances) désigne une famille de composés chimiques synthétiques fluorés qui présentent des propriétés physiques et chimiques particulières : résistance à la température, antitaches, hydrofuges, anti-graisses, etc. Ces propriétés ont rendu les PFAS intéressants pour l’industrie, ce qui fait qu’ils sont présents dans de nombreux produits de notre quotidien : vêtements techniques (imperméables, anti-feu, etc.), poêles antiadhésives, mousses anti-incendie, emballages alimentaires, etc.

L'acronyme PFAS (pour Poly- and Per- FluoroAlkyl Substances) désigne une famille de composés chimiques synthétiques fluorés qui présentent des propriétés physiques et chimiques particulières : résistance à la température, antitaches, hydrofuges, anti-graisses, etc. Ces propriétés ont rendu les PFAS intéressants pour l’industrie, ce qui fait qu’ils sont présents dans de nombreux produits de notre quotidien : vêtements techniques (imperméables, anti-feu, etc.), poêles antiadhésives, mousses anti-incendie, emballages alimentaires, etc.

La chimie de tous les PFAS est basée sur des liaisons carbone-fluor très stables. Ils varient selon la longueur de leur chaîne carbonée. Ces liaisons chimiques stables en font également des composés chimiques très peu dégradables une fois dans l'environnement. C’est la raison pour laquelle on les surnomme parfois les «forever chemicals» ou «composés chimiques éternels».

Nous pouvons ainsi être exposés aux PFAS dans notre environnement intérieur, parfois sur notre lieu de travail, à travers notre alimentation ou encore via l’eau potable que nous consommons.

Sources potentielles d’exposition et diffusion des PFAS dans l’environnement

Les PFAS sont utilisés dans le monde entier depuis les années 1950. Ces substances servent à rendre les produits de consommation résistants à l'eau, à l'huile et à la graisse et pour prévenir les taches. Les PFAS sont donc utilisés dans de très nombreux produits, tels que les poêles à frire antiadhésives, les vêtements imperméables, les produits de nettoyage, les emballages alimentaires, les peintures et vernis, certains produits d’hygiène (shampooing, fil dentaire, vernis à ongle, …) (Rapport du biomonitoring humain européen HBM4EU, 2021). Ils ont été également utilisés de manière intensive dans des mousses d’extinction d’incendie (entre autres pour des exercices dans les centres d’entrainement des pompiers et des militaires et les aéroports), ce qui explique en bonne partie leur dispersion partout dans l’environnement. D’autre part, la plupart des gros problèmes de pollutions par les PFAS sont dus à des rejets industriels (dans l’air et/ou dans l’eau) mal gérés d’entreprises fabriquant ou utilisant des PFAS (voir par exemple 3M à Anvers).

Les PFAS sont très persistants et très mobiles dans l’environnement. Ils sont donc omniprésents dans l’environnement (air, sol, eau) et contaminent les êtres vivants dont l’Homme (Rapport du biomonitoring humain européen HBM4EU, 2019).

Pour la population générale, la principale source d’exposition à ces substances est l’alimentation. En effet, les PFAS peuvent s’accumuler dans les aliments, en particulier les produits de la mer, les œufs et les viandes mais peuvent être également retrouvés dans les eaux destinées à la consommation humaine. Du fait de leur volatilité et mobilité dans l’environnement, l’exposition des PFAS peut également se faire via l’inhalation de poussières. Enfin, la voie cutanée représente la dernière source de contamination possible, lors de contact direct avec des produits de consommation contenant ces composés.

Valeurs de référence

Les PFAS font partie de la catégorie des polluants dits "émergents", les valeurs de référence pour cette substance sont donc récentes et peuvent évoluer en fonction des connaissances scientifiques.

-

Valeurs-seuils santé

Les experts du Conseil Scientifique Indépendant PFAS ont remis, mi-avril 2024, un avis sur les valeurs-seuils santé pour les PFAS. Ils recommandent d’utiliser les valeurs de référence définies par les National Academies of Sciences (NAS) américaines (NASEM, 2022), complétées par les valeurs HBM I de la Commission Nationale de Biomonitoring allemande pour le PFOS et le PFOA.

Deux valeurs-seuils santé sont définies par les NAS pour une somme de 7 PFAS, à savoir l’addition des concentrations en PFOA (linéaires et ramifiés), PFOS (linéaires et ramifiés), PFHxS, PFNA, PFDA, PFUnDA, MeFOSAA. Cet indicateur est nommé ici : Somme PFAS NAS.

Seuils de la somme PFAS NAS

- 2 µg/L

- 20 µg/L

Sous 2 µg/L, il n’y pas d’effet néfaste attendu suite à l’exposition aux PFAS. Il existe un risque d’effets indésirables, entre 2 et 20 µg/L, en particulier chez les populations sensibles, et un risque accru d’effets indésirables au-delà de 20 µg/L.

La commission allemande pour le biomonitoring humain (HBM) a établi des valeurs de référence santé pour les composés Acide perfluorooctanoïque (PFOA) et Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) mesurés dans le sang (voir tableau ci-dessous – Hölzer et al., 2021 ; Schümann et al., 2021).

HBM-I

Population générale

PFOA 2 µg/l

PFOS 5 µg/l

La valeur HBM-I représente la concentration d'une substance dans le matériel biologique humain (ici le sang) à laquelle et en dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il n'y a pas de risque pour la santé.

-

Valeurs de référence dans l’alimentation

La Commission européenne et les Etats membres ont décidé le 22 juin 2022 de fixer des teneurs maximales pour certaines substances perfluoroalkylées, dites PFAS, dans plusieurs catégories de denrées alimentaires.

En 2020, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué les risques, de leur présence dans les aliments, pour la santé humaine. L’EFSA s’est concentrée sur 4 PFAS qui contribuent pour plus de la moitié de l’exposition. Pour ceux-ci, elle a établi un seuil de sécurité sous la forme d’une dose hebdomadaire tolérable (DHT) qu’elle a fixé à 4,4 nanogrammes par kilogramme de poids corporel. L’EFSA a aussi montré que ce seuil est dépassé par une partie de la population européenne, ce qui est préoccupant.

Sur base de cet avis, des teneurs maximales ont été fixées pour les œufs, les poissons, les crustacés, les mollusques bivalves, la viande et les abats comestibles dans le but d’assurer un niveau suffisant de protection de la santé des consommateurs (Règlement UE 2022/2388).

A partir du 1er janvier 2023, les produits dont les teneurs en PFAS excèdent ces teneurs maximales ne pourront plus être mis sur le marché. En parallèle, les autorités compétentes des Etats membres feront une surveillance plus large des PFAS dans les denrées alimentaires, en collaboration avec les exploitants du secteur alimentaire, jusqu’en 2025, afin de combler le manque de données pour de nombreux aliments et fixer si besoin de nouvelles normes (Recommandation UE 2022/1431).

En Belgique, ce processus de normalisation est suivi par l’Autorité fédérale par l’intermédiaire de l’AFSCA (Agence fédérale de sécurité alimentaire), qui en est responsable (PFAS: teneurs maximales dans les denrées alimentaires | SPF Santé publique (belgium.be) ; AFSCA - FAQ PFAS).

-

Future norme dans l’eau

En 2026, 100 nanogramme/litre d’eau (ng/l), c’est-à-dire 1/10.000.000ème de gramme par litre d’eau, sera la valeur maximale pour la somme des concentrations mesurées de 20 PFAS spécifiquement identifiées dans la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation.

Cette directive a été transposée en droit wallon avec un décret du 30 avril 2023 et un arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023. Ce dernier prévoit qu’au plus tard le 12 janvier 2026, les mesures nécessaires soient prises pour garantir que la teneur en PFAS ne dépasse pas 100 ng/l dans les eaux destinées à la consommation humaine. En pratique, même si le droit wallon ne s’applique pas encore, la norme de 100ng/l est déjà en application actuellement.

Effets sur la santé

Des lacunes persistent dans les connaissances des effets des PFAS sur la santé humaine, notamment du fait de la grande diversité de molécules incluses dans ce groupe et de la difficulté d’obtenir des données solides chez l’être humain. Néanmoins, un certain nombre de propriétés toxiques des PFAS sont aujourd’hui bien documentées. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (IARC, International Agency for Research on Cancer) classe le PFOA comme « cancérogène » (Groupe 1) et le PFOS comme « cancérogène possible » (Groupe 2B) (Zahm et al., 2024), on observe en effet une augmentation de l’incidence des cancers du rein et des testicules chez les personnes exposées au PFOA (Benbrahim-Talla et al., 2014). L’impact des PFAS sur le système immunitaire est également bien démontré avec plusieurs études indiquant une diminution de la réponse immunitaire après exposition à certains composés perfluorés. Les données scientifiques suggèrent fortement que les PFAS ont un effet délétère sur les taux de cholestérol et le fonctionnement normal du foie et de la thyroïde. Enfin, au niveau de la grossesse, une réduction modeste du poids à la naissance est associée à l’exposition aux PFOS et PFOA (ATSDR, 2021 ; Fenton et al., 2021).

Comment limiter son exposition au quotidien ?

Voici une liste de recommandations, validées par le Conseil Scientifique Indépendant, afin de limiter son exposition aux PFAS :

Eaux de boisson

Concernant l’eau de boisson, les travaux réalisés sur le réseau de distribution (filtres au charbon actif) ont permis de faire baisser les concentrations en PFAS nettement en dessous de la future norme européenne de 100 ng/L. Vous pouvez donc la boire en confiance ou prendre de l’eau en bouteille en verre suivant vos préférences personnelles.

Alimentation

La contamination aux PFAS se fait essentiellement via l’alimentation. Les concentrations en PFAS dans les aliments varient d’un aliment à l’autre (AFSCA, 2021). On en trouve surtout dans les crustacés, les poissons, le gibier et les abats. Une consommation « raisonnable » de ces aliments est donc souhaitable, ainsi qu’une variation de votre alimentation.

Alimentation locale - Oeufs-légumes

Concernant l’alimentation « locale » de légumes ou d’œufs, ceux-ci peuvent être contaminés si le sol de vos jardins est pollué. Les légumes accumulent peu les PFAS présents dans les sols : vous pouvez donc les consommer sauf si votre sol est extrêmement pollué.

Concernant les œufs, la contamination peut être plus importante. Des règles « simples » (HPC Envirotec, 2023) permettent cependant de diminuer cette contamination qui provient généralement lorsque les poules picorent le sol :

- Déposez l’alimentation de vos volailles dans des mangeoires et non sur un parcours, ou à même le sol (afin d’éviter le contact avec les particules contaminées lors des repas).

- Essayez de donner une alimentation « équilibrée » à vos volailles (protéines et équilibre minéral), afin d’éviter que les poules aillent chercher des compléments dans le sol (notamment en consommant les vers et larves), et se contaminent.

Recommandations spécifiques pour les femmes enceintes, en désir de grossesse et allaitantes

- Réduire son exposition aux PFAS le plus possible.

- Femmes enceintes ou en désir de grossesse : prendre de l’acide folique selon le schéma suivant : 0,4 mg/jour pendant au moins 8 semaines en préconceptionnel, puis complexe multivitaminique avec 0,4 mg/jour d'acide folique pendant toute la grossesse.

- Femmes allaitantes : boire de l’eau en bouteille en verre plutôt que l’eau de distribution et ne pas modifier la durée de l’allaitement. Sur base des connaissances scientifiques actuelles, les avantages démontrés de l’allaitement maternel pour les nourrissons sont plus solides et reposent sur des preuves plus robustes que les effets potentiels sur la santé de l’exposition à ces produits chimiques environnementaux via l’allaitement.

Recommandations spécifiques pour les nourrissons et les jeunes enfants

- Limiter au maximum l’exposition aux PFAS.

- Suivre les recommandations pédiatriques de l’ONE relatives à l’utilisation de l’eau en bouteille pour la préparation des biberons.

Autres recommandations

Comme dit ci-avant, les PFAS sont utilisés dans de très nombreux produits du quotidien. Même si le « contact » avec ces produits n’est pas la source la plus importante de contamination, vous pouvez limiter au maximum ces contacts pour minimiser votre exposition.

En cuisine

- Limiter la fréquence de consommation d'aliments emballés dans des emballages « anti-graisse » (ex. papiers « anti-graisse » utilisés en fast-food ou certaines boites à pizza, etc.) qui contiennent des PFAS.

- Privilégier les ustensiles en céramique, acier inoxydable ou en fonte, plutôt que les poêles et casseroles antiadhésives qui ont un revêtement à base de PFAS.

Entretien et le ménage

- Éviter les produits étiquetés comme « résistants aux taches » ou « résistants à l'eau » (ex. tapis, nappes, vêtements, etc.).

- Lors de l’utilisation de sprays de protection, des produits d'étanchéité, des cires ou des produits similaires (ex. imperméabilisant), assurez-vous que l’espace ou la pièce est suffisamment aéré et suivez les mesures de sécurité conseillées par le fabriquant du produit.

- Parce que les PFAS peuvent s’accumuler dans les poussières, limitez la quantité de poussière en passant régulièrement l’aspirateur équipé d’un filtre à haute efficacité (HEPA) et/ou en lavant régulièrement votre maison à l'eau.

- Laver les vêtements neufs (surtout s’ils sont « waterproof » : gore-tex, …) avant de les porter et/ou privilégier l'achat de vêtements en seconde-main.

Hygiène

- Eviter les cosmétiques (ex. vernis à ongles, maquillage pour les yeux, etc.) et les produits de soins personnels portant la mention "fluor" ou "perfluoro" sur les étiquettes ou référencés "waterproof". NB : Le fluorure contenu dans le dentifrice n’appartient pas à la famille des PFAS. Présent également dans les eaux de boisson naturellement fluorées ou les produits de la mer, il permet de renforcer l'émail des dents.

- Choisir des produits cosmétiques et d'hygiène avec une liste d'ingrédients la plus courte possible, et en tout cas, sans "PFAS" ou "ingrédients fluorés".

Conseil Scientifique Indépendant (CSI) PFAS :

Un groupe d’experts scientifiques (toxicologues, chimistes, etc.) a été constitué le 22 novembre 2023 par le Gouvernement wallon, sur base de leur domaine d’expertise différent et leur connaissance du sujet PFAS.

Ce Conseil Scientifique est chargé de conseiller le Gouvernement wallon et d’examiner toutes les conséquences sur la santé liées à la présence de PFAS dans l’environnement.

Ses premières missions sont :

- Remettre un avis sur le protocole scientifique proposé par l’ISSeP permettant le suivi médical des personnes concernées dans les zones où un dépassement de la future norme PFAS de 100 ng/l a été constaté dans l’eau de distribution ;

- Formuler des recommandations sanitaires générales ou affiner celles existantes, en tenant compte des publics vulnérables (ex : nourrissons, femmes enceintes, etc.) ;

- Préciser les différents vecteurs de diffusion possibles des PFAS présents dans l’environnement ;

- Déterminer plus spécifiquement le rôle de l’eau potable dans cette diffusion et les impacts santé potentiels de celle-ci ;

- Évaluer le besoin, le cas échéant, de réviser les normes de concentration des PFAS dans l’environnement, y compris les seuils de vigilance relatifs à la concentration de PFAS dans l’eau potable ;

- Proposer les informations utiles et recommandations spécifiques à communiquer aux personnes qui recevront le résultat de leurs analyses de sang effectuées dans le cadre de la mission confiée à l’ISSeP, en s’appuyant le cas échéant sur les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé ;

- Formuler des recommandations d’action au Gouvernement en matière de lutte contre les PFAS, complémentairement aux actions déjà prises ou planifiées par le Gouvernement.

Biomonitoring PFAS (BMH-PFAS)

Pour assurer le suivi sanitaire des personnes ayant été exposées, à un moment donné, à une eau de distribution dépassant la norme de 100 ng/l, l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) est chargé d'organiser une campagne de prélèvements et d'analyses sanguines.

Concrètement, il s'agit de comparer le taux d'imprégnation dans le sang à ces polluants par rapport aux valeurs de référence établies dans le cadre du biomonitoring global wallon réalisé en 2021, afin de déterminer si les taux en PFAS sont ou non supérieurs à la moyenne wallonne. Ces résultats seront également comparés aux valeurs-seuils santé, proposées par le CSI. Ils viendront en outre compléter les données existantes et affiner l'interprétation des résultats. L'analyse des questionnaires soumis aux personnes volontaires – portant sur leur alimentation, leur environnement, leurs activités et leur exposition professionnelle – permettra de disposer d'informations sur les facteurs d'exposition afin d'établir d'éventuels liens de cause à effet.

La campagne de prélèvements sanguins a été proposée, sur base volontaire, aux habitants des zones ayant été alimentés à un moment donné par une eau dont les concentrations en PFAS étaient supérieures à 100 ng/l.

Les campagnes de prise de sang dans les zones de Chièvres et Ronquières sont terminées. Les résultats individuels ont été communiqués le 24 juin aux participants de ces 2 zones.

Annexe au rapport concernant la zone de Chièvres - Annexe au rapport concernant la zone de Ronquières

Vous trouverez ci-dessous une FAQ reprenant les questions les plus fréquemment demandées.

Pour les citoyens qui auraient d’autres questions sur les PFAS, l’adresse email suivante est à leur disposition : pfas@spw.wallonie.be

FAQ - Les PFAS en Wallonie

Quelle est la situation des PFAS en Wallonie ?

Il est d'abord important de noter que la Wallonie, contrairement à la Flandre (3M), ne compte pas de producteur de PFAS sur son territoire mais uniquement des sites qui utilisent des PFAS.

L’administration wallonne réalise actuellement un cadastre complet de ces sites "à risques PFAS". Les sites utilisateurs les plus à risques visés par ce cadastre sont les suivants : les bases militaires, les casernes de pompiers, les sites de broyage de métaux, les sites industriels utilisant ou ayant utilisé des PFAS et les anciens centres d’enfouissement technique. Ces sites font l'objet d'une attention particulière en raison de l’usage de PFAS dans leurs procédés industriels ou bien de la présence de déchets de biens de consommation comprenant des PFAS (poêles antiadhésives, vêtements techniques, emballages alimentaires, etc.). Ce sont les sites où les risques sont les plus importants.

Environ 200 sociétés ont été interrogées dans un premier temps afin d’identifier leur éventuelle utilisation de PFAS en Région wallonne. De plus, sur base des permis d’environnement, un peu plus de 5.000 entreprises ont été présélectionnées comme potentielles utilisatrices de PFAS et donc « à risque PFAS » (voir https://sol.environnement.wallonie.be/files/Expert/PFA%20TABLEAU.pdf). Cet inventaire est en cours d’élaboration et va être complété au fur et à mesure de l’évolution de l’état des connaissances des dossiers.

Par ailleurs, au moins 20 sites à risques PFAS devraient être investigués par l’ISSEP dans le courant de l’année 2024, suite à l’octroi d’une subvention par le gouvernement wallon. Les analyses porteront sur les sols et les eaux souterraines.

D’autres études sont en cours ou à venir dans le cadre des investigations prévues par le Décret Sols, dans le cadre également du renouvellement de permis d’environnement ou lors de l’étude de pollutions. L'Administration a rédigé à cette fin une circulaire précisant les substances à rechercher et les activités à risque. Les masses d’eau souterraines vont également être progressivement investiguées.

Par ailleurs, depuis septembre 2023, les PFAS sont monitorés dans l’eau de distribution par la SWDE, ce qui anticipe le monitoring prévu dans la nouvelle Directive européenne sur l’eau potable dès 2026. L'objectif du monitoring est de dresser un état des lieux exhaustif de la teneur en PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que dans certaines eaux brutes potabilisables.

Existe-t-il un cadastre des sites contaminés par les PFAS en Wallonie ?

La Wallonie ne dispose actuellement pas encore d'une vision exhaustive des sites potentiellement problématiques : les pompiers ne disposent pas de cadastre de leurs interventions et la plupart des dossiers de permis d’environnement ne sont pas encore informatisés.

De plus, actuellement, la plupart des PFAS ne sont pas classés officiellement comme substances dangereuses. Ils ne sont dès lors pas repris sur les Fiches de Données de Sécurité des substances ou mélanges pour lesquels les entreprises demandent une autorisation de stockage.

Dans l’attente de ce cadastre, si les études de sols sont effectuées sur des sites qui accueillent ou ont accueilli des activités « à risque PFAS » reprises dans Novum Sub Sole 90 (wallonie.be), les experts doivent faire analyser les PFAS en tant que paramètres suspects.

Détecte-t-on des PFAS dans le sang des wallons ?

Depuis 2019, la Wallonie a lancé deux programmes de biosurveillance humaine (biomonitoring) pour évaluer l’exposition des Wallons et des Wallonnes aux substances chimiques. Les résultats de cette biosurveillance montrent que l’exposition aux polluants des citoyens et des citoyennes wallons est globalement semblable aux valeurs observées ailleurs en Europe.

Quant aux PFAS, ils sont présents dans la très grande majorité des échantillons : sur les 7 PFAS analysés (PFOS, PFOA, PFHxS, PFHxA, PFHpA, PFNA, PFDA), 5 ont été quantifiés dans presque tous les échantillons de sang des adolescents et des adultes.

Les adultes wallons testés présentent des concentrations en PFAS comparables aux autres populations européennes ou nord-américaines recrutées récemment, mais 2 fois plus basses qu'une population recrutée 5 ans plus tôt, confirmant le déclin progressif de l'exposition à ces substances ces 10 dernières années. Les concentrations sont 2-3 fois plus basses chez les nouveau-nés que chez les adultes.

Toutefois, un risque pour la santé ne peut être écarté chez 1% des nouveau-nés, 6% des adolescents et 7% des adultes pour le PFOA et 8% des adolescents et 7% des adultes pour le PFOS.

Les PFAS, à l'instar d'autres substances chimiques, se cachent partout et s'accumulent dans le sang. Malheureusement, personne n'est actuellement à l'abri d'une contamination à cette substance, étant donné leur présence dans de nombreux biens de consommation notamment.

Biomonitoring Humain Wallon (BMH-Wal) - Portail Environnement-Santé (wallonie.be)

Pourquoi n'interdit-on pas les PFAS ?

L'autorisation de mise sur le marché de ces substances relève de la compétence européenne.

Il est impératif d’arrêter la diffusion de ces polluants sur le marché européen pour avoir une action structurelle et éviter de continuer la dispersion des PFAS dans l'eau et l'environnement. Pour cela, une révision du règlement européen REACH est nécessaire.

FAQ - Les PFAS dans les eaux de distribution

Les PFAS font-ils l’objet d’une surveillance dans les eaux de distribution en Wallonie ?

En 2018, des programmes de recherche commandités par la Région wallonne se sont intéressés à la recherche d’élément traces notamment dans les eaux potabilisables en Wallonie (Programmes de recherche IMHOTEP et BIODIEN). Les conclusions étaient rassurantes quant à la probabilité de retrouver des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

En septembre 2023, la SWDE a été chargée par le gouvernement wallon de coordonner des analyses des teneurs en PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine et dans certaines eaux brutes potabilisables sur l’ensemble du territoire wallon. Ce sont 640 zones de distribution publique qui sont concernées. Le monitoring de l’ensemble des zones de distribution sera mené en continu.

Sur son site, la SWDE met à disposition les rapports d'analyse de la qualité de l'eau des zones de distribution qu'elle gère. Ces rapports sont disponibles en téléchargement via l'outil « Qualité de mon eau » . Elle met également à la disposition des citoyens un tutoriel pour comprendre le rapport d'analyse.

Les résultats d'analyse des PFAS de la CILE, l’in BW, l’INASEP, l’IEG, l’AIEC sont également consultables en ligne.

Si vous dépendez d'une autre société de distribution d'eau, nous vous invitons à consulter le site de votre société.

En date du 11 décembre 2023, l’ensemble du réseau de distribution a été analysé et respecte la future norme en matière de PFAS de 100 ng/l effective en janvier 2026 (monitoring régional PFAS, SWDE).

Pour les sites de distribution qui posaient problème et en attendant les résultats des enquêtes où des dépassements ont été observés, des solutions ont été mises en œuvre pour garantir le respect de cette norme et permettre aux habitants de pouvoir à nouveau consommer l'eau.

L’eau de distribution peut-elle être consommée ?

L'eau distribuée en Wallonie répond aux normes sanitaires prévues par la législation européenne et wallonne. Ces normes ont d’ailleurs été revues par la récente Directive sur l’eau potable, désormais transposée et renforcée en droit wallon. La Wallonie a souhaité aller plus loin, en ajoutant notamment des normes spécifiques relatives à certains perturbateurs endocriniens et en anticipant le monitoring de substances chimiques préoccupantes dans l’eau de distribution dont les PFAS.

Si toutefois, un dépassement de la future norme de 100 ng/l devait être constaté, les communes seront contactées sans délai par le distributeur d’eau. Dans ce cas, l'Administration wallonne recommande aux habitants de ne plus consommer l’eau de distribution.

Des dépassements de la future norme de 100 ng/l dans l’eau de distribution ont-ils déjà été constatés ?

A Chièvres, une teneur en PFAS dépassant la future norme de 100 ng/l dans les eaux brutes du puits n°1 a été mise en évidence fin 2021. Une surveillance continue a été mise en place immédiatement et des mesures pour limiter la teneur en PFAS de l’eau distribuée à Chièvres ont été prises.

Depuis avril 2023, l’eau distribuée au départ du captage de Chièvres respecte la future norme en matière de PFAS et peut être consommée.

Pour en savoir plus sur la contamination du puits n°1 de Chièvres, vous pouvez consulter le site de la SWDE et notamment la page PFAS : la SWDE rassure, l’eau en Wallonie est potable et est contrôlée quotidiennement ! | SWDE.

Par ailleurs, le monitoring wallon des zones de distribution d’eau potable a mis en évidence des situations problématiques. Pour ces sites, des solutions ont été mises en œuvre pour garantir le respect de la future norme de 100 ng/l.

Tout ce qu’il faut savoir sur les PFAS dans l’eau de distribution est disponible sur le site de la SWDE et plus particulièrement sur la page suivre : L'eau et les PFAS, que faut-il savoir? | SWDE.

Que se passe-t-il en cas de dépassement de la norme de 100 ng/l ?

Si un dépassement de la norme de 100 ng/l est observé dans l’eau de distribution, le distributeur d’eau en avertit la commune et les citoyens concernés dans les plus brefs délais.

Dans ce cas,l'Administration wallonne recommande aux habitants de ne plus consommer l’eau de distribution.

En raison du potentiel perturbateur endocrinien de certains PFAS et du principe de précaution, cette recommandation est renforcée plus particulièrement pour les publics-cibles suivants : enfants et adolescents de moins de 18 ans, femmes en âge de procréer, femmes enceintes et allaitantes.

Il est également recommandé de ne pas consommer les légumes de son potager et les œufs autoproduits (poules domestiques).

Par ailleurs, des solutions techniques peuvent être mises en place par le distributeur d’eau pour limiter la présence des PFAS dans l’eau distribuée. Par exemple, pour le captage de Chièvres, la SWDE a mis en place un traitement par charbon actif. Le charbon actif présente un fort pouvoir adsorbant, c’est-à-dire qu’il retient à sa surface certaines molécules qui entrent en contact avec lui. L’efficacité du traitement par charbon actif est surveillée et évaluée au cours du temps. Le charbon actif subit un traitement de régénération lorsqu’il est saturé.

Quelles sont les recommandations à suivre en cas de dépassement de la norme de 100 ng/l dans l’eau de distribution ?

En cas de dépassement de la norme de 100 ng/l, l'Administration wallonne recommande aux habitants de ne plus consommer l’eau de distribution.

En raison du potentiel perturbateur endocrinien de certains PFAS et du principe de précaution, cette recommandation est renforcée plus particulièrement pour les publics-cibles suivants : enfants et adolescents de moins de 18 ans, femmes en âge de procréer, femmes enceintes et allaitantes.

Il est également recommandé de ne pas consommer les légumes de son potager et les œufs autoproduits (poules domestiques).

Ces premières recommandations pourront être affinées sur base des travaux du Conseil Scientifique PFAS mis en place par le Gouvernement Wallon.

FAQ - Investigations environnementales

Une « ZIP », de quoi s’agit-il ?

Afin d’évaluer l’ampleur d’une contamination de l’environnement, il faut commencer par étudier une zone établie sur base des informations disponibles (localisation de la (les) source(s) potentielle(s), les voies de transfert possibles, le contexte géographique et géologique, …).

Au sein de cette zone, on identifie les cibles qui pourraient être impactées par la contamination (nappes souterraines, puits, eaux de surface, sol, population, …).

On définit ainsi une « zone d’investigations prioritaire (ZIP) », zone où les investigations de terrain (prélèvements et analyses) sont menées en premier lieu sur le territoire de la commune concernée.

Le périmètre impacté, qu’est-ce que c’est ?

Au sein de la ZIP, les informations collectées vont permettre de constater que :

(a) certaines parties de la zone initiale sont exemptes de contamination ; ces parties sont ainsi qualifiées de non-impactées

et/ou

(b) d’autres parties situées en périphérie de la ZIP sont contaminées et laissent penser que la contamination s’étend au-delà de la ZIP initiale. Dans ce cas, il faut étendre la zone de contrôle au-delà de la limite de la ZIP.

Au cours des analyses environnementales et jusqu’à la fin de celles-ci, on va donc progressivement définir un «périmètre» sur lequel l’influence d’une contamination a été confirmée = Périmètre impacté.

Ce périmètre impacté peut être plus petit ou plus grand que la ZIP initiale.

Le périmètre du biomonitoring, de quoi s’agit-il ?

Aux termes des investigations de terrain et en tenant compte du périmètre impacté, des sources et des voies de transfert possibles du contaminant d’une matrice (eau, sol, air) vers la population, un périmètre pour le «biomonitoring» est ainsi défini. Il peut donc être plus petit ou plus large que le périmètre impacté.

Le périmètre du biomonitoring correspond donc au territoire sur lequel une exposition environnementale par un contaminant donné a été constatée et sur lequel on peut envisager de réaliser un biomonitoring visant à contrôler la charge de la population pour ce contaminant.

Remarquons que si que la contamination a été faite via l’eau de distribution, le périmètre du biomonitoring est déjà connu : c’est la zone de distribution de l’eau posant question. Le biomonitoring peut ainsi commencer même si les investigations environnementales sont encore en cours.

Quelles sont les recommandations à suivre ?

Le scénario « principe de précaution » sur toute la commune est d’actualité tant que l’on n’a pas d’informations complémentaires.

Des parties de communes pourront faire l’objet de lever d’interdiction dès que les investigations de terrain permettront de déterminer les zones impactées et les zones non-impactées.

Dans le cas des particuliers, on ne dispose d’aucune information/analyse sur la qualité de leurs légumes et leurs œufs. Tant qu’il n’y pas d’analyses et de résultats, la recommandation de ne pas consommer l’autoproduction animale et/ou végétale est maintenue.